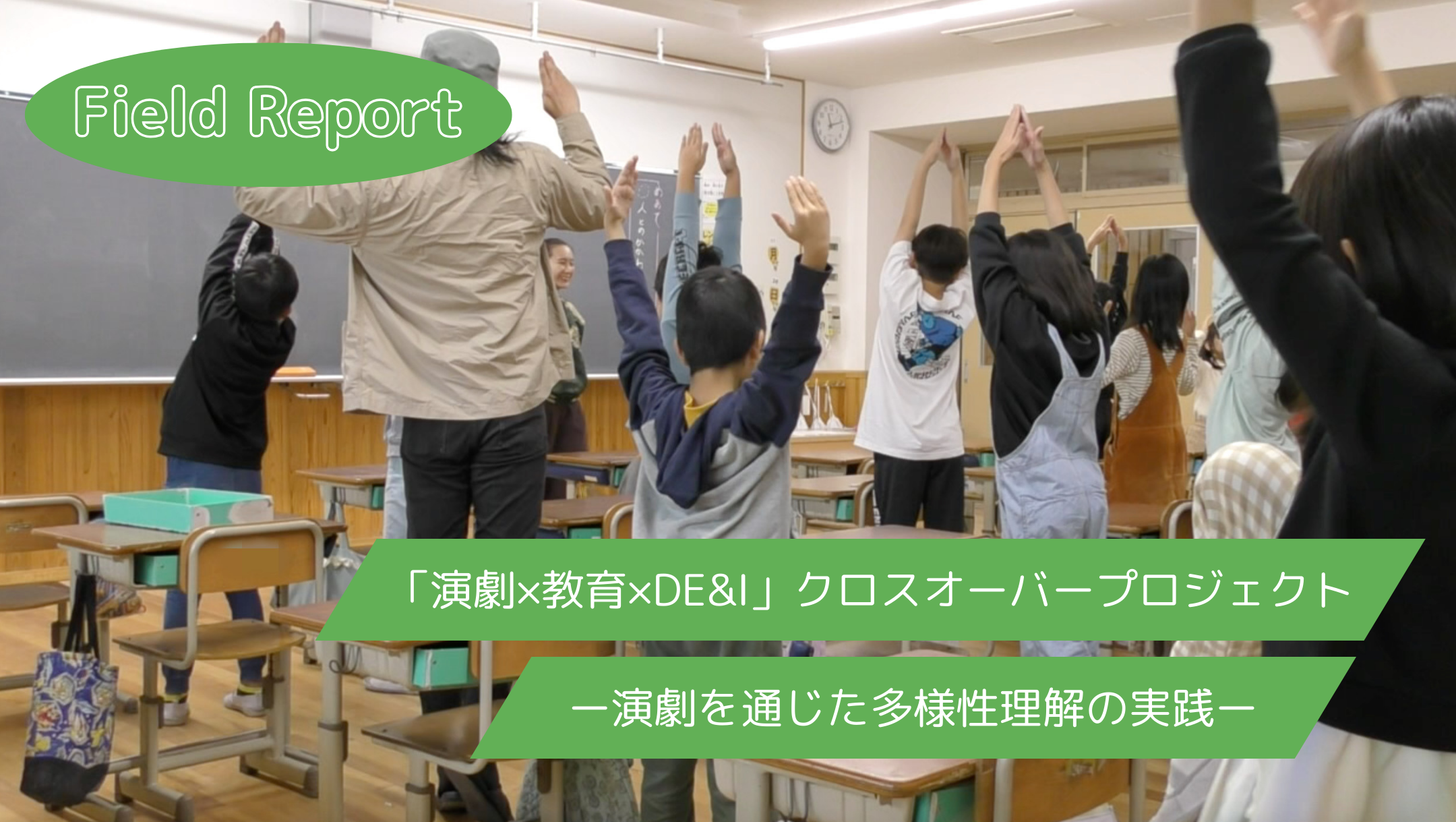

京都大学DE&Iコンソーシアムでは、会員の皆様と共に、教育現場における演劇的手法を用いた授業を実施し、児童生徒と共にさまざまな違いを持った「個」が、互いに違いを認め合い、活かし合えるような活動を行っております。

京都市立凌風小中学校での実践

今回はその活動の実践報告として2024年11月26日、京都市の凌風小中学校で3年生3クラスの児童を対象に行われた「公正、公平、社会正義」をテーマにした道徳の授業をご紹介します。

<授業内容>

今回の道徳の授業では、学習指導要領に基づき「不公平な態度が人間関係に与える影響」について児童の理解を深めることを目指し、「態度が人間関係に与える影響」について話し合える時間になるように取り組みました。

【プログラム概要】

25分 シアターゲーム

5分 課題提示

台本を、児童がチームごとに演劇作品として創作してクラス内発表をする。

10分 チームに分かれて児童打ち合わせ

5分 机椅子片付けて立ち稽古

5分 休憩時間

10分 立ち稽古

5分 ゲネプロ(※最終リハーサル)

20分 発表

10分 振り返りの時間

授業の導入ではシアターゲームを行いました。「ナイフとフォーク」というゲームでは後の演劇創作や対話の時間でも大切となる「違いを認め合う」という姿勢を育むことを目的としています。

例えば、「ナイフとフォーク」というゲームでは、2人1組になって、言葉を使わず身体だけで表現し合います。児童たちは短い制限時間の中で、考えすぎることなく自然に体を動かしながら表現を楽しんでいました。

友達によって表現の仕方が違う部分を見つけてはそれを批評したり、自分の動きに取り入れたりしている児童もおり、自然な形で多様性を受け入れ、楽しんでいる様子が見られました。

メインの活動では、グループ分けの場面を題材とした演劇作品の創作に取り組みました。作品づくりと感想会を通して、「公平・公正」について実践的な対話を重ねていく中で、児童たちは演劇を通じて、不公平な状況が人間関係に与える影響について話し合う機会をもちました。

同じ台本(下記)を複数のチームが上演しましたが、児童それぞれの演じ方によって、登場人物の気持ちが観客に異なる印象を与えることが明らかになっていきます。

グループ分け(1~5の5人で演じる台本)

1「4人グループか!」

5「いっしょにやろう!」

2「うん、やろうや!」

3が1、2、5の近くに行く。

4「・・・」

2「(4をみつけて)あ、どうする、入る?」

3「あーでも 人数が」

1「あ、そうか」

2「4人か」

5「どうしよう」

1「・・・」

3「・・・」

4「・・・」

2「ごめんな、つぎは いっしょになろう」

4「・・・」(※もしくは言いたい気持ちになったら「うん」と言う。)

先生の「グループできたらすわってなー」という声がきこえる。

3「あ、すわろう」

みんな、すわる。

4「・・・」

特に注目したのは、「優しい」「冷たい」といった態度の解釈が、状況や環境によって大きく変化する点です。なぜそのような変化が生まれるのか、児童たちは考えを共有し合い、演劇講師の方からの演劇視点でのフィードバックや、教員の方の視点、社会人の方からの視点でのお話しなどもあり、多面的多角的な視点で「他者との関わり方」について対話を深めることができました。

以上が凌風小中学校さんでの実践報告になります。

その他7校の教育現場でも実践を行っておりますので、実施概要と授業内容についてのみになりますが以下、ご報告させていただきます。

《一覧》

①大阪市立I小学校での実践

②門真市立門真みらい小学校での実践

③京都市立嵐山小学校での実践

④京都市立M小学校での実践

⑤伊丹市立鴻池小学校での実践

⑥京都市立K小学校での実践

⑦大阪教育大学附属平野小学校での実践

①大阪市立I小学校での実践

【授業内容について】

テーマ:わからない、ちがいを味わう

児童の動きが様々で、やや恥ずかしがりながらも楽しんでいる様子でした。

校長先生が生徒と同じ目線で、シアターゲームを一緒に参加してくれたことが表現活動をするという場の安全性を強めていたように感じます。「ナイフとフォーク」というゲームでは高級レストランのナイフとフォークでくねくね曲がってたり、ピンと姿勢のいいナイフなどがあり、それぞれの個性(主体性)が表現から漏れ出ているように感じました。

【プログラム概要】

・シアターワーク(演劇講師主導)

10分 拍手まわし

15分 フォークとナイフ

10分 ジェスチャー伝言ゲーム

10分 振り返り

②門真市立門真みらい小学校での実践

【授業内容について】

本授業では、「バス・ボイコット」の教材を題材に場面再現の時間では教材のある場面(※バスの運転手に「座席をゆずりなさい」と言われた登場人物のローザがそれを拒否した場面)を演劇講師が俳優となり演じ、児童は演出家となり、俳優にどのように演じてほしいかを提案する立場となり創作を進めていきました。

その際の進め方として教員の発問で児童と共に登場人物の気持ちの面を深めていき、そこで出てきたテキスト情報を、俳優の身体を通して立体的にしていく過程で多面的、多角的に考えを深めていきながら対話が深まっていきました。

【プログラム概要】

30分 シアターワーク(演劇講師主導)

5分 休憩

7分 導入 目当ての確認(教員主導)

8分 教材の読み聞かせ(演劇講師主導)

30分 場面創作(教員・演劇講師 協働)

10分 振り返りー道徳ノートを記入して共有(教員主導)

③京都市立嵐山小学校での実践

【授業内容について】

本授業では、「よわむし太郎」の教材を題材に、場面再現の時間で教材のある場面(※なみだをこぼし、必死になって殿様の前に立ちはだかる太郎の場面や、ゆっくりと弓を下に向けた殿様の場面)を演劇講師が俳優となり演じ、児童は演出家となり、俳優にどのように演じてほしいかを提案する立場となり創作を進めていきました。児童は登場人物の一言では気持ちや、その要因や動機が言い表せない、複雑な状況を捉えることの難しさに対峙しながら創作を進めていく過程で考えを深めている様子でした。

【プログラム概要】

30分 シアターワーク(演劇講師主導)

5分 休憩

5分 導入

目当ての確認「正しいと思ったことを行動にすることの大切さ」(教員主導)

5分 教材の読み聞かせ(演劇講師主導)

5分 内容確認(教員主導)

10分 「よわむし太郎」はどんな人ですか(教員発問)

25分 場面創作(教員・演劇講師 協働)

10分 振り返りー道徳ノートを記入して共有

④京都市立M小学校での実践

【授業内容について】

育成学級の児童は普段の授業内で「みんなで協力して一つのものを行う体験」がなかなかできない、ということだったので演劇という環境の中で、みんなで精一杯みんなで楽しく遊ぶ、ということを目標に授業が進められていきました。

育成学級の児童は「みんなと同じように」進めていくのが苦手な様子でしたが、それゆえに普通学級の皆さんよりも、自分と他人が違うという事を普段から当たり前のように受け止めている様子でした。しかもそれが他人に合わせるという事ではなく、児童一人一人が主体的に参加しているため、児童が当たり前のように体現している「多様性を受け入れて活動を進める」という事をこの授業では演劇講師が児童についていきながら進めている様に見えたのが印象に残りました。

【プログラム概要】

10分 バースデーチェーン

15分 自己紹介(①名前、②芸名、③好きな食べ物)

10分 自分の名前にポーズを付けて自己紹介

10分 挨拶回しゲーム

5分 休憩

10分 ジェスチャーゲーム

15分 創作

15分 発表

5分 振り返り

⑤伊丹市立鴻池小学校での実践

【授業内容について】

子どもたちは海の生き物を身体で表現する活動において、グループごとに積極的にからだを動かしながら話し合って考えていました。岩など動かない役割をつくったり、グループ全員で協力して大きな口を表現したり、生き物にふさわしい声色を探求したりと、生き物についての知識を活かしながら想像力豊かに表現を作り上げていきました。発表後のフィードバックでは、「どのように動きを工夫したか」「なぜその表現になったのか」といった振り返りを行い、創作の過程を言語化することができました。また、講師からの具体的なコメントを受けることで、自分たちの表現にも自信を持て、クラスメートの独創的な表現方法にも気づきを得ている様子が見られ、表現活動を通じた深い学びの場となっていました。

【プログラム概要】

30分 オリジナル紙芝居演劇上演

10分 課題発表〜デモ演劇上演

5分 児童創作打ち合わせ1

5分 休み

5分 児童創作打ち合わせ2

10分 机を片付けて練習

20分 発表

10分 ふりかえり

【課題詳細】

課題:5人1チーム×6班 で、児童が海の生き物になった演劇を創作して練習し、発表をする

・創作の流れ

A:いきものカードを班にランダムに1枚わたす。

B:班で演じるいきものが決まる(1班につき1つの生き物)

C:しゃべらなくても、そのいきものだとわかるような動きとかを工夫する。

D:その班が何のいきものかを演じるかは事前に他の班の皆さんには公表しない。

・お話のプロット

1:かいくん「こんにちは」いきもの「こんにちは」から始めます。

2:かいくんがこわがるので、〇〇をして安心させてあげよう。

3:かいくんに、その生き物の特徴(とくちょう)を示すクイズを出す。

4:かいくん「今日はどうもありがとう、ぼく、かいって言います。

皆さんのお名前を教えてください、せーの…」いきもの「〇〇です!」

4:かいくん「またねー」で、終わり

⑥京都市立K小学校での実践

【授業内容について】

教材を演劇で上演する事で、教室に戻って授業をした時に、さっき目の前で見た登場人物の事を話し合っているという構図になり、他人事ではなく、自分にとって身近な出来事として話し合うことができているような気がしました。また、その場で、俳優がどういう気持ちで演じていたのかであるとか、演じるにあたって想像を膨らませたところなどを目の前で聞けるのも、教員や教科書的な視点だけではない、多角的多面的な対話を深める要因となりました。

【プログラム概要】

15分 体育館で読み物演劇上演(演劇講師主導)

低学年「おおひとやま」(12/6実施)

中学年「花さき山」(12/13実施)

高学年「ブランコ乗りとピエロ」(12/20実施)

30分 教室に戻って授業実施(教員主導)

⑦大阪教育大学附属平野小学校での実践

【授業内容について】

本授業では、「手品師」の教材を題材に、俳優による演技を通じて「誠実に生きる」ことの意味を探究しました。特徴的だったのは、同じ手品師の二つの選択(男の子との約束を守る・大劇場での公演を選ぶ)を、どちらも誠実な生き方として演じ分けたことです。具体的な場面での考察を重ねることで児童たちは「誠実さ」を表層的な理解から、「選択の結果ではなく、向き合い方や真摯さが誠実さを決める」というより深い次元で対話することができました。特に、どちらの選択にも痛みが伴うことや、個人の真心によって大切にする価値が異なることへの気づきは重要な学びとなりました。

【プログラム概要】

5分 「誠実に生きる」とはどういうことかを話し合う。

5分 俳優が教材通りAという選択をとった場面を演じる。

5分 俳優が教材とは異なるBという選択をとった場面を演じる。

10分 どちらの場面の手品師にも共通する「誠実さ」について話し合う。

10分 それぞれの場面においての具体で考えることで、「誠実」とは何かについて話し合う。

10分 「誠実に生きる」とはどのような生き方か自分の考えをまとめる。

ご紹介・ご報告は以上となります。

このように、DE&Iコンソーシアムでは、演劇を通じて、児童・生徒たちが多様性への理解を深め、互いの違いを認め合い、活かし合える環境づくりに取り組んでいます。今後も教育現場との連携を深めながら、より良い社会の実現に向けて活動を展開してまいります。皆様からのご支援、ご協力を心よりお願い申し上げます。